제사때 쓰는 모사기(모삿그릇)과 퇴주기(퇴줏그릇)의 차이?

제사때 쓰는 모사기(모삿그릇)과 퇴주기(퇴줏그릇)의 차이?

우리가 제사를 지내면 자주 사용하고 등장하는 말중에 모사기(모삿그릇),

또는 퇴주기(퇴줏그릇)이라는 말을 자주 듣게 되죠.

그래서 오늘은 모삿그릇과 퇴줏그릇의 의미와 용도,

만드는 방법에 대해 알아보고자 합니다

여러분! 우리가 조상님이 돌아가신날이나 명절이 되면 제사를 지내게 되는데요.

물론 명절은 제사라 하지 않고 차례라고 한다지만

차례도 제사의 일종이니 같이 취급하도록 하겠습니다

제사를 지낼 때 신(神)을 땅으로 내려오게 하는 의식(儀式)에 들어가면

강신(降神) 잔을 붓는 절차가 있는데요. 그 그릇을 ‘모사그릇’이라 합니다

모삿그릇의 의미를 검색해보면 모래를 담고 그 위 띠묶음을 세워두는 그릇으로

보통 제사에서 잔을 올릴때 사용한다는 것입니다.

제사때 쓰는 모사기(모삿그릇)과 퇴주기(퇴줏그릇)의 차이?

그럼 우리조상들은 이 모삿그릇을 어떻게 만들었을까요

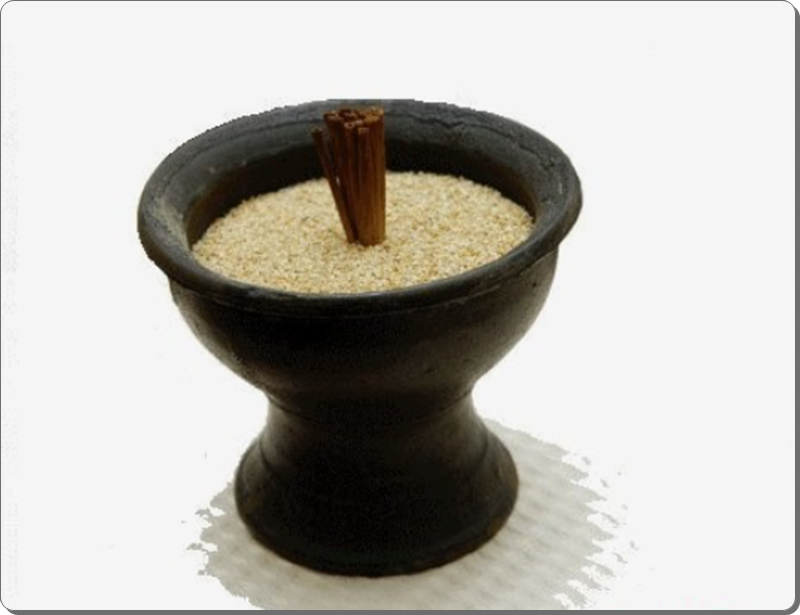

바로 위 이미지에서 보는 것이 바로 모사기, 모삿그릇인데요

이미 알고 계시지만 하늘과 땅에서 조상의 혼백을 인도하는 의식이 강신인데요,

향의 연기로서 혼(魂-양기)을 인도하고,

땅에서 백(魄 음기)을 모시기 위해 술을 따라 모사기에 붓는 의식이죠.

이때, 땅을 상징하는 모사그릇을 만드는 방법은 10cm*5cm 내외의

사기그릇을 준비한 후 깨끗한 모래를 사기그릇 2/3 정도 차게 담는답니다

그리고, 띠 풀대(또는 볏짚 등 풀 대)를 길이 10cm 내외로 3개를 잘라 준비하고 준비한

띠풀 3 개의 2/3 지점에 티 잎으로 묶은 후 긴 쪽을 삼각으로 벌려 모래에 꽂는데요.

이때 띠는 위 이미지를 참고하시면 되겠죠

이렇게 만든 모사그릇의 티 풀 위에 강신 때 3번에 나누어

술을 부음으로서 땅의 혼백을 인도하는 의식이라고

우리조상들부터 알고 내려왔답니다.

이때, 띠를 사용하는 것은 “주자가례”에 “그 몸체는 순하며 결이 곧고

부드러우며 깨끗하니, 제사를 받드는 덕은 이와 같아야 한다.” 고 하였으며,

우암은 “띠를 붉은색으로 묶는 것은 그 문채를 빛나게 하려함이고,

모래는 깨끗이 하려 함이다.” 고 하였습니다.

그런데 모사 그릇(茅沙器)은 정해진 모양은 따로 없습니다.

모사 그릇은 보시기나 밥그릇 같은 그릇에 모래를 곱게 체 쳐서 담으면 되구요

다시한번 모사기(모사그릇)을 설명드리자면 제사 때에 향탁 왼쪽 아래에 놓고

제사 시작 때에 강신주(降神酒)를 붓는 그릇이라고 했죠

제사때 쓰는 모사기(모삿그릇)과 퇴주기(퇴줏그릇)의 차이?

음양론에 따르면 사람이 태어날 때에 하늘에서 혼(魂 : 얼)을 받고

땅에서 백(魄 : 넋)을 받아 나온다고 합니다.

혼은 깨닫고 생각하고 느끼는 정신적인 일을 하고

백은 팔 다리를 움직이고 내장을 움직이는 등 육체적인 일을 한다고 합니다.

살아있을 때는 혼과 백은 합쳐져서 한 덩어리지만

죽으면 나뉘어서 혼은 하늘로 올라가서 신(神)이 되고

백은 땅으로 들어가서 귀(鬼)가 되는데 제사 때는

신과 귀를 함께 모셔야 하므로 향을 피우고 모사기에 술을 붓습니다.

향의 연기가 하늘로 올라가서 신을 모셔오고

술이 모사기를 통해 땅으로 들어가서 귀를 불러 온다는 것이죠.

모사 그릇은 원래 정해진 모양이 없고 깨끗하고 오목한 그릇이면 되구요,

띠풀 대신 고사리로 모사그릇을 하기도 합니다.

사기그릇에 그렇게 담아선 모사를 대신 하는 것인데요.

요즈음 도시(都市)에서는, 시골도 물론 마찬가지죠.

모사그릇을 제대로 못 만드니 쌀로 대신을 해 버리는 경우도 있습니다.

그래도 쌀로라도 대신하는 건 다행이죠. 요즘 사람들,

현대인이 제대로 알지 못하고 조상님한테 잔 올린 걸 내리는 퇴줏그릇을

모사 그릇으로 잘못 알고선 인터넷에 글을 올라 있는데

이런 것은 우리 전통예법은 아니라고 합니다

모사그릇은 강신 때에 올린 술을 모사그릇(띠풀. 솔잎)에 3번에 걸쳐 술을 붓고

기제사 순서에 따라 올린 술은 퇴주잔에 붓는것입니다.

그러니 기제사시에는 모사그릇. 퇴주그릇을 따로 준비하는게 맞겠죠

그래도 되지 안 된다는 법은 없지만 전통예법도

바로 알아두시면 좋다는 노파심에서 이렇게 알아보았습니다

제사때 쓰는 모사기(모삿그릇)과 퇴주기(퇴줏그릇)의 차이?

다음은 현대에 와서 많이 햇갈리는 퇴주기(退酒器), 퇴줏그릇에 대해 알아보고자 합니다

먼저 퇴줏그릇을 네이버에서 검색해 봤는데 이렇게 정의하네요

제례(祭禮)때 헌작(獻爵)하고 물린 술을 담는 그릇이랍니다.

다시말하면 퇴주(退酒)는 헌작, 즉 제상에 올렸던 술을 물린다는 말이죠.

따라서 퇴주기(退酒器), 퇴줏그릇은 헌작한 술잔을 내려 술을 비울 때 쓰는 그릇이죠.

예전에는 퇴주기가 따로 있었죠, 위 이미지에 나타나는게 퇴주기인데요.

그릇의 모양에 대한 특별한 규정은 없었던 것 같아요.

현재의 관행에서는 특별히 정해진 그릇을 사용하지 않고 있고요.

일반적으로 대접과 같은 그릇을 쓰고 있죠.

퇴주기는 초헌(初獻)을 하고 아헌(亞獻)을 하기 전에

초헌 잔의 술을 퇴주기에 부어 잔을 비우거나 아헌을 마치고

종헌(終獻)을 할 때도 아헌 잔의 술을 퇴주기에 따라 잔을 비운 후

종헌 잔에 술을 채울 때 쓰고요... 퇴주기에 모은 술은 음복(飮福) 때에 나누어 마신답니다.

쉽게 말하면 퇴주기는 제상에서 물린 술을 모으는 빈 그릇으로,

특별히 지정된 용도의 그릇은 아니고요. 주로 대접류를 사용한 것으로 나타납니다

제사때 쓰는 모사기(모삿그릇)과 퇴주기(퇴줏그릇)의 차이?

그러나 요즘은 모사기와 퇴주기를 구분하지 않고

그냥 퇴주기로 가름하고 있는 집안이 대부분이니 너무 신경쓰지마시고

조상 제사를 모시는 마음이 중요하니 정성껏 모시는게 좋겠죠

끝까지 봐 주셔서 감사하구요. 구독도 꼭 부탁합니다